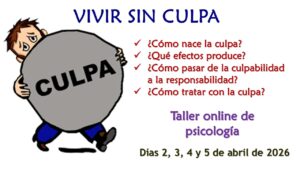

VIVIR SIN CULPA

VIVIR SIN CULPA

Entender y trascender la culpa,

vivir la responsabilidad y recuperar la inocencia que somos

Organiza: Asociación “Espiritualidad Pamplona-Iruña”.

La culpa es una creencia errónea de efectos devastadores. De manera oculta e insidiosa, envenena la existencia y sumerge a la persona en un pozo de apatía y en una dinámica perversa en la que ve saboteados sus mejores propósitos y bloqueada su confianza. La culpa cercena de raíz la alegría de vivir.

Al conocer su génesis y sus efectos, podemos desenmascararla y liberarnos de ella, a la vez que reconocemos nuestra inocencia original y descansamos en la confianza.

Nos liberamos del erróneo sentimiento de culpa, entendiendo su origen y su desarrollo en la conciencia humana, descubriendo el lugar de la responsabilidad y haciéndonos conscientes de nuestra inafectada inocencia original.

En concreto, abordaremos 4 cuestiones:

1. ¿Cómo nace la culpa?

2. ¿Qué efectos produce?

3. ¿Cómo pasar de la culpabilidad -infantil, errónea e insana- a la responsabilidad adulta y transformadora?

4. ¿Cómo tratar con la culpa que, a pesar de todo, aparece?

El curso quiere ser un entrenamiento para liberarse de la culpa y vivir lo que somos.

INDICACIONES PRÁCTICAS

(Por favor, leedlas detenidamente y seguid las instrucciones que aparecen)

Fecha: 2, 3, 4 y 5 de abril.

Horario:

Día 2 (jueves): de 19:00 a 20:30 hs.

Días 3, 4 y 5 (viernes, sábado y domingo): de 10:00 a 14:00 hs.

Observaciones:

- Utilizaremos la plataforma ZOOM.

- Terminado el taller, las personas inscritas recibirán un enlace para poder ver todas las sesiones durante un año y, si desean, descargarlas.

Matrícula: 60 €. (Para Latinoamérica: 30 €).

Inscripciones:

- Se requiere rellenar y enviar el siguiente formulario:

RELLENAR Y ENVIAR ESTE FORMULARIO

- Solo después de enviado el FORMULARIO, se requiere hacer una transferencia bancaria (no Bizum) a este número de cuenta de Caja Rural de Navarra: ES68 3008 0218 87 4251702025, cuyo titular es «Espiritualidad Pamplona-Iruña».

- En el “Concepto” de la transferencia, poned: “TALLER EN SEMANA SANTA”.

- Por favor, no hacer la transferencia antes de haber enviado el formulario.

- Recordamos:

- Para hacer efectiva la matrícula, no utilicéis Bizum.

- En la transferencia bancaria, indicad el Concepto: TALLER EN SEMANA SANTA.

- No hacer la transferencia antes de haber enviado el formulario.

Contacto: Clara Iváñez:

claraeis@gmail.com

Móvil: 606.059.479.

Nota importante:

Acordaos de disponer, para el encuentro, de papel y boli para escribir.