I. INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

No me parece casual el debate que, en este último tiempo, se está produciendo en torno al -así suelen nombrarlo- “no-teísmo”[1]. Más bien, tal debate revela la profunda crisis por la que está atravesando el teísmo, y que se manifiesta en diversos síntomas que van desde una cierta reserva, incluso resistencia, cada vez más generalizada, para pronunciar la palabra “Dios”, hasta una desafección creciente hacia lo religioso, de manera particular entre las generaciones más jóvenes. Por lo que se refiere a nuestro propio ámbito sociocultural y a la tradición religiosa que ha imperado en él, resulta llamativo el grado de disonancia que provocan, tanto los dogmas centrales del cristianismo (creación, encarnación, redención, trinidad, inmaculada concepción, asunción), como las normas morales en el campo de la sexualidad y la cuestión sobre el lugar de la mujer en la iglesia.

Somos cada vez más conscientes de que los dogmas teológicos -a pesar de haber sido asumidos como “caídos del cielo” y dotados de “validez eterna”- son solo constructos religiosos, con fecha de caducidad. Este reconocimiento va de la mano de la superación del paradigma teísta y dualista del que provenimos[2].

Se trata de un paradigma en el que se mueve aún la mayoría de los teólogos. Pero no es difícil advertir signos que hablan de su superación. Lo que ocurre es que, cuando un paradigma se siente amenazado porque advierte el nacimiento de otro nuevo, reacciona a la defensiva…, hasta que finalmente el nuevo, antes rechazado sin contemplaciones, termina siendo finalmente aceptado. Las reacciones “bruscas” de muchos teólogos ante lo que llaman “nueva espiritualidad”, aun sin negar el acierto de algunas de sus críticas, se entienden desde aquella actitud defensiva.

Todo ello me hace pensar que somos testigos de una crisis profunda, que afecta al propio núcleo teísta: no tiene que ver solo con un conjunto de creencias y de normas morales, sino con el propio teísmo, como configuración religiosa que se está viendo superada por la propia evolución de nuestra capacidad de comprensión.

La “escucha” del debate ha producido en mí un movimiento a expresar algunas cuestiones relativas al mismo, y que dividiré en tres puntos: posteísmo, no-dualidad y propuesta de una clave de comprensión, temas que trataré en tres entregas sucesivas.

En muchas personas, entre las que me cuento, la superación del teísmo ha ido de la mano de la emergencia de una espiritualidad no-religiosa o trans-religiosa, expresada en clave no-dual. Ese es el motivo por el que abordaré ambas cuestiones (posteísmo y no-dualidad), introduciendo la que considero una clave decisiva para favorecer la comprensión: la cuestión acerca de lo que somos.

Desde mi punto de vista, nos hallamos en una auténtica encrucijada, no ya solo “religiosa”, sino humana, que se concreta en un profundo cambio de paradigma. El paradigma del que provenimos -materialista, teísta y dualista- da signos de agotamiento ante la emergencia de otro postmaterialista, espiritual y no-dual. La encrucijada, por tanto, como puede ocurrir con todo tipo de crisis, abriga una promesa de mayor plenitud.

Respeto profundamente el posicionamiento de cada persona y tengo presentes los sabios versos de León Felipe: “Nadie fue ayer, / ni va hoy, / ni irá mañana / hacia Dios / por este mismo camino / que yo voy. / Para cada hombre guarda / un rayo nuevo de luz el sol… / y un camino virgen / Dios”. Sé por propia experiencia que cada persona se encuentra en un momento preciso y ha de recorrer su propio camino, según también su peculiar ritmo. Es justamente la variedad de posturas la que da como resultado la “sinfonía” del conjunto.

No pretendo, por tanto, abrir un debate, sino únicamente compartir mi experiencia personal; intentar poner palabras a lo que, en este momento, me es dado comprender.

II.

II.

POSTEÍSMO

Personalmente, no definiría este momento como no-teísta -aunque, en cierto sentido, lo sea-, sino más bien como posteísta. Con ello quiero expresar que considero el teísmo como una forma religiosa específica, que ha prevalecido durante unos milenios, pero que seguramente está destinada a ser superada en otras formas de expresar y vivir la dimensión profunda de la realidad, nuestra propia profundidad (que denominamos con el término “espiritualidad”).

Entiendo por teísmo la creencia en Dios como un ser separado, que actúa en el mundo y en la vida de los humanos. Podría decirse que la mente humana ha proyectado sobre ese dios nuestras propias características, lo que ha dado como resultado una imagen hecha a nuestra medida, es decir, un dios antropomórfico que ha llenado la vida de los humanos durante unos cuantos milenios.

Desde nuestra consciencia actual, se va haciendo patente que, por definición, lo que nombramos como “Dios” no puede ser algo pensado ni separado. Porque todo lo pensado no pasa de ser un constructo mental y porque no puede existir nada separado de lo real.

Parece ser que nos hallamos en un momento en que cae toda imagen de dios así entendida, no solo porque resulta radicalmente disonante con la consciencia moderna, sino porque se está empezando a modificar en paralelo la comprensión que tenemos de nosotros mismos (como trataré de mostrar en la siguiente entrega).

Por lo que se refiere a la superación del teísmo y la emergencia de una etapa posteísta, citaré a tres místicos cristianos que vivieron varios siglos atrás. Porque me resulta significativo que ellos “vieran” ya entonces la necesidad de superar esa imagen de dios, en aquellos tiempos indiscutida.

- En contra de cualquier creencia o cualquier imagen de Dios, la beguina Margarita Porete afirmaba, en el siglo XIII, que “El único Dios verdadero es aquel del que nada puede pensarse”. En nuestro lenguaje: Dios no puede ser pensado; solo puede ser sido (vivido), porque “Aquello” a lo que apunta la palabra “Dios” es lo que somos en profundidad. Y lo conocemos, por tanto, no pensándolo -trasciende la mente-, sino porque lo somos.

- En contra de cualquier idea de separación y de objetivación de Dios, el teólogo y cardenal Nicolas de Cusa, en el siglo XV, escribía: “Dios no es otro de nada. Dios, en tanto que no-otro, no es otro respecto a la criatura. Nada es otro para el no-otro… Dios es todo en todas las cosas, aunque no sea ninguna de ellas”. En nuestro lenguaje: Dios no es algo (alguien) separado, sino “Aquello” que, sin reducirse a las formas, constituye, sin embargo, su más profunda identidad: es lo que somos.

- En contra de cualquier absolutización de nuestra idea de Dios, en el siglo XIII/XIV, el Maestro Eckhart, dominico y magister de teología en la Universidad de París -como lo había sido el también dominico Tomás de Aquino-, distinguía entre “Deitas” (Divinidad) y “Deus” (Dios). “Deus” es el dios separado que construye la mente humana; “Deitas” es aquella realidad inefable a la que han apuntado siempre los místicos; el primero es el dios del teísmo, esta otra alude al Misterio último y nuclear de todo lo real y de todos nosotros. El Maestro Eckhart era tan consciente de las trampas de la creencia, que llegó a decir: “Pido a Dios que me libre de Dios”. En nuestro lenguaje: el dios pensado (creído) nos aleja de “Aquello” que constituye la Plenitud de lo real, la Plenitud de lo que somos.

En resumen: hijo de su tiempo y del nivel de consciencia mítico en el que nació, el teísmo proyectó fuera, en un ser separado, a quien llamó “Dios” y a quien adornó de toda una serie de atributos -con frecuencia, contradictorios-, “Aquello” que intuyó como lo más profundo y valioso, lo realmente real, la Plenitud.

Pero “Eso” no es “algo” que detente un ser separado, sino la Profundidad que nos constituye a todos. Al descubrirlo, todo se unifica; al vivirlo, lo experimentamos y lo conocemos de primera mano.

Este reconocimiento -en contra de lo que suelen afirmar algunas críticas superficiales- no supone una inflación del ego, que se endiosaría -cayendo, según esos mismos críticos, en la tentación bíblica del “Seréis como dioses” (Gen 3,5)-, atribuyéndose a sí mismo lo que antes había proyectado en Dios. Más bien al contrario, en esta comprensión queda desvelado el engaño de la identificación con el yo. El sujeto de la Plenitud de la que hablamos no es nunca el yo (o ego), ahora envanecido y autosuficiente, sino “Aquello” que constituye nuestra verdadera identidad (transpersonal). Hasta el punto de que tal comprensión supone, en la práctica, metafóricamente hablando, el “acta de defunción” del ego: nos hemos liberado de lo que creíamos ser, para vivir lo que realmente somos. Seguiremos cuidando y desplegándonos en nuestro yo particular, pero sin reducirnos ni identificarnos con él.

En el teísmo se puso el nombre de “Dios” a “Eso” que no tiene nombre, porque no es un objeto. Trascendida la mente, apreciamos que, en nuestra verdadera identidad, somos justamente Eso que no puede nombrarse, pero que es “más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad” (Agustín de Hipona).

“Eso” que somos -Eso que es- supera y desborda por completo las categorías de lo “personal” y de lo “impersonal”: está más allá de tales etiquetas o atribuciones mentales, por más que nuestra mente quiera imaginarlo como un “alguien” protector. Lo que somos, es transpersonal.

“Eso” que somos -Eso que es- es lo mismo en todo, expresándose en formas diferentes. La realidad es no-dual. Somos uno con todo lo que es. Como escribe Javier Melloni, en su último y estimulante libro, “lo que buscamos ya está en y entre nosotros. En verdad, es nosotros, pero permanece como Otro mientras no lo hallamos… No es cuestión de creer, sino de ver… Todo está Aquí, pero somos incapaces de verlo”[3].

En ocasiones se me ha dicho que la defensa del apofatismo significa silenciar a Dios. Más bien me parece que significa silenciar nuestras imágenes de Dios, el dios construido y proyectado por nuestra mente.

Comprendo las reservas frente al apofatismo por el temor que provoca el silencio de la mente -que suele vivenciarse como soledad e incluso como vacío- y por la sensación de orfandad -y la consiguiente pérdida de seguridad- que produce el abandono de la creencia en un Ser superior, percibido como “protector”. Pero no hay otro modo de evitar el mundo de las proyecciones mentales que construye dioses a nuestra medida.

Sin duda, uno de los rasgos más característicos y más “apreciados” del teísmo sea el hecho de que otorgue a Dios un carácter “personal”. Pero esta es también su mayor debilidad, ya que parece evidente que tal atribución es una proyección humana, que ha dado como resultado un dios antropomorfo: un ser todopoderoso, que repartía premios y castigos, señor absoluto, “dios de los ejércitos”, que habría elegido a un pueblo “especial” para manifestarse al mundo (el mito del “pueblo elegido”, por encima de otros, en consonancia lógica con el carácter etnocéntrico del nivel de consciencia en el que nació esa idea)…, y que nos juzgará después de la muerte.

Parecía además un dios que se fue haciendo “bueno” con el paso del tiempo -sospechosamente, en paralelo al crecimiento de la conciencia ética de los humanos-: ¿qué puede haber en común entre un dios que “mata a todos los primogénitos de los egipcios” (Ex 12,29) y aquel otro que “es bueno con los ingratos y los malvados” (Lc 6,35)? Un dios que “evoluciona” de ese modo nos suena hoy completamente extraño y cada vez más incomprensible.

La “personalización” de dios supuso una gran riqueza y un pesado límite: la riqueza es que hizo avanzar decididamente el proceso de personalización y de etización del ser humano -la creencia teísta nos hizo sentirnos más “personas”, a la vez que intensificó la motivación por un comportamiento ético-; su límite radica en el hecho de que resulta más difícil superar la imagen de un dios “personal”, debido a la carga afectiva que tal imagen posee. Ese mismo contenido es lo que explica la perpetuación del teísmo, por el carácter traumático que comporta la ruptura de la adhesión afectiva a la figura de un dios personal que ha configurado toda la existencia del creyente, dotándola de seguridad y de sentido, así como de la sensación de ser amado: “realidades” demasiado valiosas para nuestro ego como para desecharlas con facilidad. Sin contar, además, con el hecho de que, mientras se mantenga la identificación con el yo, no se podrá percibir a dios sino como un ser igualmente personal.

Y, sin embargo, a mi modo de ver, las expresiones de los místicos citados indican, sin duda, la necesidad de superar también el teísmo. Pero tal superación no significa sostener sin más el ateísmo, sino reconocer como superada una forma de referirnos al misterio que nos constituye. Misterio que, desde mi comprensión, se desvela en clave de no-dualidad. Pero no podremos comprender los límites inherentes al teísmo ni lo relativo a la no-dualidad si no nos clarificamos acerca de lo que realmente somos.

III.

III.

¿QUÉ SOMOS?

(Necesito empezar con un paréntesis personal. Porque, aun con cierto pudor, siento necesario compartir por qué es para mí decisiva esta cuestión: el motivo es que, en mi caso, el cambio en mi “modo de ver” se produjo tras dos experiencias de comprensión profunda, que se “me” regalaron de un modo sorpresivo e inesperado. ¿Qué sucedió? No me resulta fácil expresarlo, pero puedo señalar algunos rasgos de lo que allí se produjo: el pensamiento quedó suspendido por completo, la “idea” del yo se disolvió absolutamente, solo había plenitud de consciencia, de unidad con todo y de amor…, sin nadie que se lo apropiara. No era que “yo” comprendí, no; lo que ocurrió fue, más bien, que la comprensión diluyó el yo y se hizo luminosa la verdadera identidad, lo que luego leí como la respuesta definitiva a la cuestión Qué soy yo. Me quedó claro que mi identidad no era el yo, con el que había vivido identificado, sino “Eso” que queda cuando la mente se silencia, Eso que es pura consciencia. Lo experimentado no me transformó y todavía hoy necesito seguir integrándolo en mi existencia cotidiana, en la que siguen presentes los altibajos. Pero no puedo renunciar a lo visto ni dejar de reconocerlo como la clave primera de cualquier lectura de lo real. Fue a partir de ahí cuando lo que nombramos como “transpersonalidad” y “no-dualidad” se me hicieron evidentes).

Hasta aquí mi necesidad de compartir el motivo por el que no conozco otro punto de partida que no sea la pregunta por nuestra identidad. Con todo, creo que tal cuestión es siempre la primera, porque la respuesta a la misma condiciona todas las demás. Vamos a ello.

Parece evidente que nuestro modo de ver y de leer la realidad es siempre deudor del modo como nos vemos a nosotros mismos. Por lo que se refiere a nuestra cuestión -el teísmo-, lo expresó claramente el filósofo presocrático Jenófanes (siglo VI-V a.C.): “Los etíopes dicen que sus dioses son de nariz chata y negros; los tracios, que tienen ojos azules y pelo rojizo (…). Si los bueyes, caballos y leones tuvieran manos y pudieran dibujar con ellas y realizar obras como los hombres, dibujarían los aspectos de los dioses y harían sus cuerpos, los caballos semejantes a los caballos, los bueyes a los bueyes, tal como si tuvieran la figura correspondiente a cada uno”[4].

Cuando hemos mantenido durante bastante tiempo una creencia determinada -por extraña que sea-, es probable que termine siendo para nosotros una “evidencia”, sobre todo si resulta “coherente” con nuestras impresiones más simples: así ocurrió con creencias tales como el terraplanismo, el geocentrismo y el materialismo. Hablar de una tierra esférica (ovalada), que orbita en torno al sol (todavía hoy seguimos diciendo que “el sol sale” o “el sol se ha ido”) y de una materia que, a tenor de los descubrimientos de la física cuántica, no existe en sí misma, es tan contraintuitivo que ha costado mucho tiempo advertirlo, hasta que fuimos capaces de situarnos en “otro lugar”, que nos permitía ver nuestro planeta en el conjunto del espacio, así como los constituyentes básicos de la materia. ¿No pasará algo parecido con nuestra creencia en dios y en todos los rasgos que le hemos atribuido?

El “lugar” para encontrar la respuesta adecuada no es otro que la cuestión acerca de lo que realmente somos. Necesitamos empezar, por tanto, por clarificar la cuestión de nuestra identidad: ¿qué somos?, en línea con lo que han dicho siempre los sabios, tal como se leía, por ejemplo, en el frontispicio del Templo de Delfos: “Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a los Dioses”. Y como se recoge en el evangelio de Tomás, donde Jesús dice: “Quien lo conoce todo, pero no se conoce a sí mismo, no conoce nada” (EvT 67). O como, en época más reciente, proclamara Immanuel Kant: “El autoconocimiento es el principio de toda sabiduría”.

¿Qué somos? Es probable que muchas personas desechen la pregunta, por la misma razón por la que, siglos atrás, hubiera resultado absurdo cuestionar el geocentrismo: ¿no era acaso evidente que el sol giraba alrededor de la tierra? ¿No es “evidente” lo que somos, sin necesidad de enfrascarnos en otros vericuetos?

Para la gran mayoría de las personas, somos nuestro yo: una entidad psicofísica delimitada y separada del resto. Y esto parece resultarles evidente e incuestionable. Pero, ¿realmente es así? ¿No valdrá la pena indagar acerca de esta cuestión decisiva? ¿Doy por válido lo que me han enseñado o me atrevo a indagar por mí mismo? Por decirlo con palabras de la filósofa Mónica Cavallé: “¿Descanso en mis propias comprensiones o, en cambio, tiendo a cimentar mi camino interior sobre conocimientos de segunda mano?”.

En ese trabajo de indagación, el punto de inflexión se produce cuando nos hacemos conscientes de que todo aquello con lo que nos habíamos identificado -cuerpo, mente, psiquismo…- son solo objetos o contenidos de consciencia. Y, a partir de ahí, nos preguntamos: ¿qué es Eso que es consciente de los objetos? Porque solo “Eso” será el único sujeto que merece este nombre.

Puedo observar mi cuerpo, mi mente, mi psiquismo, mi “persona”… Luego, en mi verdadera identidad, no soy nada de ello, sino justamente Eso que observa, Eso que es consciente. Con lo cual, se me hace manifiesto que lo que llamo mi “personalidad” (o personaje) no es mi “identidad”.

Todos los elementos que conforman mi “personalidad” cambian constantemente: cuerpo, pensamientos, sentimientos, reacciones, modos de ver y de ver la realidad… Sin embargo, en medio de todo ello, hay “algo” que no cambia: el Testigo que observa y que, en cualquier momento de mi historia, a pesar de los cambios ocurridos, me permite reconocerme y decir con verdad: “Yo soy”. Y soy exactamente Eso que no cambia.

A partir de esta comprensión, todo se modifica. Resulta lógico que quien se identifica con su yo particular, separado y “personal”, tienda a creer igualmente en un dios separado y “personal”. Y que, en ese proceso, se proyecte en esa imagen de dios aquello que constituye la identidad última de lo que somos todos. Con lo cual, en la religión teísta, se habría producido un secuestro -no intencionado- de nuestra identidad, en el sentido de que habríamos proyectado en un dios exterior y separado aquello que realmente somos, lo que constituye el Fondo de todo lo real.

Sin embargo, cuando se comprende que nuestra identidad es una con todo lo que es, que más allá de las diferencias o las “formas”, compartimos el mismo “fondo”, las imágenes teístas caen y lo que llamábamos “Dios” (Deitas, en el lenguaje del Maestro Eckhart) se muestra, en realidad -los nombres no pueden ser sino inadecuados-, como el Misterio último o el Fondo consistente de todo lo real: Ser, Realidad, Consciencia, Vida… A la mirada teísta, esto le parece una “pérdida”, dado que desde la mente no se puede pensar nada superior a lo “personal”; sin embargo, la realidad trasciende, tanto las categorías “personales” como las “impersonales”. Tal vez podrían aplicarse aquí las sabias palabras de la filósofa Simone Weil: “La perfección es impersonal [transpersonal]. La persona en nosotros [nuestra tendencia a “personalizar” todo] es la parte del error”. Y también: “Todo lo que en un ser humano es impersonal [transpersonal] es sagrado, y solo eso”[5].

Cuando se regala una comprensión profunda, la mente pensante se silencia por completo -el pensamiento queda suspendido- y se ve con claridad que, en nuestra verdadera identidad, no somos el yo con el que previamente nos habíamos identificado, sino la Presencia consciente -plenitud de Amor y de Ecuanimidad- que todo lo sostiene.

Esto no significa “negar” el yo ni evitarlo. Aquí radica la verdad y la belleza de nuestra paradoja: somos el yo particular -esa es nuestra “personalidad”- y somos la Presencia consciente que lo constituye y lo sostiene -esa es nuestra “identidad”-. Personalidad e identidad abrazadas de manera admirable en la no-dualidad.

Desde esta autocomprensión, ¿qué pasa con el teísmo? Aun reconociendo todo lo que, con sus luces y sus sombras, ha supuesto en el proceso evolutivo de la humanidad y valorando la existencia de tantas personas que han desarrollado en su seno lo mejor de sí mismas, desplegando su humanidad hasta límites incluso heroicos, no dejo de advertir que fue una creencia acorde con el “lugar” -el nivel de consciencia- en el que los humanos se encontraban. Por eso intuyo que caminamos hacia una etapa posteísta en la que, en contra de lo que tiende a pensar la mente, nada valioso se pierde, sino que todo queda enriquecido, tanto en comprensión como en vivencia.

Esa misma autocomprensión nos muestra la naturaleza no-dual de lo real. En nuestro caso, las dos dimensiones que nos constituyen -personalidad e identidad- se encuentran admirablemente entrelazadas de manera no-dual. Son no-dos (ni una ni dos) caras o polos de la misma realidad.

IV.

IV.

NO-DUALIDAD

Hace poco recibí un correo de una persona que me decía: “Creo que entiendo lo que es la no-dualidad, pero no la puedo razonar”. La mente no puede “razonar”, ni siquiera entender la no-dualidad, porque ella misma es dual. Pensar implica, además de objetivar, “separar” el sujeto conocedor del objeto conocido. Ahí nace el “yo” y la mente termina pensando que la realidad es una suma de objetos separados, porque así es como ella la percibe.

La no-dualidad no puede, por tanto, ser pensada. Lo más que podemos alcanzar, a través de la mente, es reconocer que tal planteamiento, no solo no carece de sentido, sino que posee una poderosa potencia explicativa. Nada más. La no-dualidad puede percibirse, no razonando, sino justamente en el silencio de la mente: sea porque se ha vivido una experiencia de comprensión en la que el pensamiento queda completamente suspendido, sea gracias a una práctica del silencio de la mente, que nos permite ver desde “otro” lugar.

Alguien ha escrito también que “el planteamiento de la no-dualidad parece contradecir toda la experiencia humana”. Así es, tal como “parecía” contradecirla el heliocentrismo a quien estaba anclado en la “evidencia” de que el sol giraba alrededor de la tierra.

Sin embargo, incluso la física moderna afirma la interrelación, hasta el punto de que el físico Carlo Rovelli se atreve a escribir: “El aspecto relacional de todas las variables físicas es uno de los descubrimientos básicos de la mecánica cuántica”. Si pudiéramos adentrarnos progresivamente en lo más minúsculo de la materia -del organismo a los órganos, de estos a las células, de ahí a las moléculas, de las moléculas a los átomos, de los átomos a las partículas subatómicas…-, lo que descubriríamos al final del recorrido serían ondas de vibración, cuerdas vibrantes y campos cuánticos. Todo ello apunta hacia un Vacío originario, matriz de todas las formas. Lo cual le ha llevado al filósofo postmaterialista Jordi Pigem a escribir que “la base de la realidad no es la materia, es la consciencia”. En la misma línea, el gran físico cuántico James Jean afirmaba que “el universo material se deriva de la consciencia, y no al revés”. Y el astrofísico Richard Conn Henry: “El universo es inmaterial, mental y espiritual”. Con lo cual, el planteamiento de la no-dualidad no parece ya tan “contradictorio” con la realidad como algunos pensaban.

Sin querer extenderme demasiado, deseo simplemente puntualizar algunas cuestiones relativas a la no-dualidad que suelen ser tergiversadas con frecuencia. Probablemente por la misma razón por la que no puede ser “razonada”. Cuando se pretende entender la no-dualidad desde la mente, es imposible captar su significado.

Los puntos que deseo clarificar son aquellos que, a mi modo de ver, con mayor frecuencia son mal entendidos:

- La no-dualidad no niega las diferencias. Lo que afirma es que diferencia no es sinónimo de separación. Somos diferentes, pero somos lo mismo. La realidad es un despliegue de formas diferentes, pero todas ellas no son sino “formas” surgiendo de un mismo fondo y compartiendo una misma identidad profunda.

- La no-dualidad no niega el mundo de las formas; al contrario, lo característico de la no-dualidad es la afirmación de ambos polos de lo real. Asume un doble principio: el de exclusión (“yo no soy mi cuerpo, ni mi mente, ni mi psiquismo…”) y el de inclusión (“pero soy también mi cuerpo, mi mente, mi psiquismo…”). En el caso humano, se articula con sabiduría la personalidad (o yo) con y desde la identidad (consciencia). En la vivencia adecuada de esa articulación consiste la sabiduría.

- La no-dualidad no niega el proceso, sino que reconoce la paradoja. Si bien es cierto que, desde el plano profundo -más allá de las formas- todo es ya -todo, simplemente, es; somos plenitud-, esto no niega que, en el plano fenoménico o de las formas, todo es procesual o secuencial. Lo cual puede resumirse de manera sintética en esta afirmación: estamos en proceso -como personas- de llegar a ser aquello que ya somos -en nuestra identidad profunda-.

- La no-dualidad no niega la acción ni el dinamismo de comprometerse. Al contrario, no-dualidad es amor y sinónimo de compromiso. Y es así porque la comprensión no-dual, al situarnos en la verdad de lo que somos, sin negar nada de lo que nos constituye, me hace reconocer que todo otro es no-otro de mí. Es lo que aprecio en Jesús de Nazaret: fue esta comprensión la que guio su actitud (“lo que le hacéis a otro, me lo hacéis a mí”) y su comportamiento, caracterizado por la más genuina compasión, que viene siempre de la mano de la comprensión. Con lo cual, el compromiso urge, pero naciendo del lugar adecuado: no del voluntarismo ni del dualismo -con las trampas que esto encierra-, sino de la comprensión. No hay un yo que se comprometa, pero eso no conduce a la pasividad, inactividad o indolencia narcisista, porque somos consciencia comprometida; al comprenderlo, empezamos a vivirnos desde nuestra verdadera identidad.

La no-dualidad da razón de la paradoja de lo real: todo son diferencias y, a la vez, todo es uno; lo Uno expresándose en lo Múltiple. Nosotros mismos nos vemos y vivimos como diferentes, pero ojalá nos comprendamos como unidad, y podamos vivirnos en coherencia con ello. Esa es nuestra paradoja: cada cual nos experimentamos en una personalidad diferente, pero compartimos la misma y única identidad. Es precisamente esta comprensión la que hará posible una transformación radical en nuestro estado de consciencia.

No-dualidad es unidad-en-la-diferencia, abrazo de todas las formas en un fondo único, común y compartido, que constituye el “núcleo” de todo lo que es. Nos experimentamos en una forma determinada y diferente a todas las demás, pero somos “Eso” que alienta toda forma, Plenitud de presencia, Vida, Amor…

En síntesis, la comprensión no-dual, una vez que se ha superado la inercia de la mente -similar a las inercias que mantenían a la humanidad en antiguas creencias absolutizadas-, nos atrae poderosamente, porque refleja nuestro Anhelo más profundo, aquel que nos llama de vuelta a “casa”.

Nuestro drama consiste en vivirnos ignorantes y alejados (alienados) de lo que realmente somos, identificados con el yo y la mente pensante. El desafío pasa por silenciar la mente y atrevernos a mirarnos desde “otro lugar”, el lugar del no-pensamiento. Cuando se trasciende el pensamiento -sin renunciar nunca a la mente funcional ni a la lucidez crítica-, se advierte que no hay nada que conseguir ni nada que falte; no hay confusión, no hay yo y no hay que preocuparse por el nacimiento o la muerte. Estamos -siempre hemos estado- en “casa”. Desde esa comprensión vivimos el plano de las formas o del yo, en todas las dimensiones (psicológica, relacional, social, política, ecológica…). Lo que las religiones llamaban “Dios” -en consonancia con un determinado momento de la consciencia humana- es lo que ahora descubrimos como nuestra “casa”, la identidad una y última que nos constituye -consciencia, presencia, vida…- y el fondo luminoso (“Dios”/“dev” significa “luz”) de todo lo que es.

Lo que llamamos “Dios” no puede ser un Ser separado -¿cómo podría haber algo separado de lo real?-, sino un estado de ser. Más aún: la idea de un dios separado no puede ser sino factor de división, porque se piensa la divinidad como “un tercero” entre tú y yo. Por el contrario, al comprenderla como el Fondo común de todos los seres -nuestra identidad última-, la percibimos como la mayor fuerza de cohesión.

Por todo esto decía que, con la superación del teísmo, no se pierde nada valioso; se crece en comprensión y en plenitud de vida.

———————————————————————————-

[1] Deseo citar únicamente dos libros: Roger LENAERS, Aunque no haya un Dios ahí arriba, Abya Yala, Quito 2013; y José ARREGI, José María VIGIL, Santiago VILLAMAYOR y otros, Después de Dios. Otro modelo es posible, Colección “Nuevo Tiempo Axial”, marzo 2021. Este último puede descargarse de manera gratuita, para lo que basta poner el título en el buscador; o desde la web de “Espiritualidad Pamplona-Iruña”:

https://www.espiritualidadpamplona-irunea.org/wp-content/uploads/2021/04/Despues-de-Dios.-Otro-modelo-modelo-es-posible-Arregi-Vigil-y-otros.pdf

En respuesta a una airada reacción de José María Castillo -que pone de manifiesto que la teología, incluso la más “abierta”, se encuentra en un paradigma dogmáticamente teísta y religiosamente absolutista, olvidando que todas las formas religiosas son solo constructos mentales-, José Arregi escribe: “Nos hallamos en una encrucijada histórica en la que se nos abren tres alternativas: a) Seguir aferrados a esa imagen de Dios concebida básicamente en Sumeria hace unos 7000 años y todavía vigente en el magisterio oficial y en el imaginario popular, así como en la teología predominante; b) Dejar de utilizar el término “Dios”, al menos hasta que dicho imaginario común persista; c) Superar radicalmente el imaginario tradicional y pasar de la imagen teísta de “Dios” a la afirmación de Dios como Misterio fontal y eterno de todo. Nosotras solo descartamos la primera opción, que por lo demás consideramos contraria no solo a la cultura actual, sino a la inspiración de fondo de la Biblia y de las enseñanzas expresas de las grandes místicas y místicos de la tradición cristiana y de otras tradiciones religiosas… Por eso, afirmamos que Dios es “no-teísta” o “transteísta” en el sentido señalado”: https://www.religiondigital.org/opinion/Respuestas-Jose-Arregi-Maria-Castillo_0_2341265859.html

Aporta luz también la respuesta de Santiago Villamayor: https://www.atrio.org/2021/05/la-trascendencia-de-lo-inmanente/

En este debate, han sido varios los teólogos que han adoptado distintos posicionamientos, como puede verse en portales de información religiosa. La mayoría de ellos se mueven en un paradigma teísta y dualista y en una epistemología decididamente dogmática.

[2] “El discurso de fondo de toda la teología actual -escribe Santiago Villamayor- no encuentra eco en la sociedad y no se atreve a poner en cuestión sus creencias y simbolismos. Ni el Dios omnipotente y arriba, ni Jesús como Hijo de Dios, son hoy creíbles. Y menos la Redención”: https://www.atrio.org/2021/05/la-trascendencia-de-lo-inmanente/

[3] J. MELLONI, De aquí a Aquí. Doce umbrales en el camino espiritual, Kairós, Barcelona 2021, pp. 15-16.

[4] El escritor chileno Rafael Gamucio lo ha expresado de este modo: “Yo no puedo asegurarle a nadie que Dios exista. He hablado muchas veces con él, pero estoy dispuesto a admitir que su voz se parece extrañamente a la mía”.

[5] S. WEIL, La persona y lo sagrado, Hermida Editores, Madrid 2019 [orig. 1943].

Zizur Mayor (Navarra), 27 de junio de 2021.

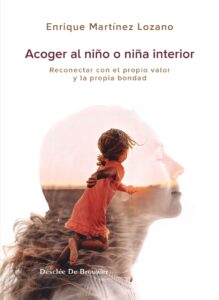

A Ana, porque nunca olvidó a su niña interior y porque fue su insistencia la que ha hecho posible este librito.

A Ana, porque nunca olvidó a su niña interior y porque fue su insistencia la que ha hecho posible este librito.